L’improvvisazione, in ambito musicale, è sempre stata fonte di dibattito intenso, con conseguenti schiere di denigratori o entusiasti supporter. Oltretutto spesso si è travisato il significato della parola, svilendo il percorso formativo complesso e articolato che ogni buon improvvisatore ha, nel corso degli anni, intrapreso.

Innanzitutto, giova ricordare che la musica nasce improvvisata, e solo dopo molti secoli viene scritta ed eseguita sulla base delle indicazioni di uno spartito. Anche in ambito classico si improvvisava ed è solo con l’avvento delle grandi orchestre e dei compositori in epoca romantica che questa pratica va in disuso. Con l’avvento del jazz, agli inizi del xx secolo, l’improvvisazione torna a essere elemento centrale della musica in Occidente e, parallelamente, dal secondo dopoguerra, anche in ambito contemporaneo l’approccio improvvisativo assume un’importanza rilevante sull’onda di John Cage e di tanti altri compositori accademici.

Questo breve accenno storico ci porta ad un passaggio successivo: la definizione di improvvisazione e le differenti modalità dell’improvvisare.

Improvvisazione è nient’altro che composizione istantanea. La creazione, nel momento stesso in cui si suona, di nuove melodie, temi o paesaggi sonori che prima non c’erano. Si può benissimo affermare che la figura del compositore e quella dell’esecutore sono di nuovo riunite in un solo individuo che esegue e compone istantaneamente. Ma cosa compone, cosa e come improvvisa?

Un falso mito che ha inquinato per decenni il dibattito sull’improvvisazione vuole che colui o colei che improvvisano abbiano un atteggiamento completamente scevro da tecnica, preparazione, studio, e che tutto si basi sull’ispirazione, su una sorta di illuminazione che trascende le competenze tecniche e permette al musicista di creare. Una visione molto romantica che ha poco a che fare con la realtà.

Come dice un nostro grande musicista, Giancarlo Schiaffini, l’improvvisazione non si improvvisa. La creazione anche solo di pochi secondi di musica improvvisata comporta ore e ore di studio sul proprio strumento. Ma non si tratta solo di uno studio classico, fatto di tecnica, scale e arpeggi, studi e brani, ma di tutte queste cose messe insieme e di tanto altro.

Torneremo su questo argomento dopo aver cercato di definire, certo in maniera approssimativa, il processo improvvisativo, cioè come un musicista arriva a comporre istantaneamente.

L’improvvisazione è frutto di elementi razionali e irrazionali. Spesso, in ambito jazz, si è detto che quando si deve improvvisare bisogna dimenticarsi tutto quello che si è studiato. Questo perché una caratteristica fondamentale della composizione istantanea è l’inaudito, la sorpresa, un mondo che prima di allora non si era ancora ascoltato. Non avrebbe senso riproporre, nelle nostre improvvisazioni, elementi prima studiati e quindi riproposti pedissequamente. Sono elementi già esistenti, presenti nella realtà. Ciò che dobbiamo produrre è qualcosa che combini quegli elementi con dell’inesistente, dell’inaspettato.

Per Raymond Carver, scrittore americano specializzato in short stories, “le storie vengono da un posto non ben definito, da un matrimonio della fantasia con la realtà, da un pizzico di autobiografia e una grossa dose di immaginazione”. La definizione è perfettamente calzante anche per quanto riguarda l’improvvisazione. La realtà, per i musicisti, è il loro percorso di studi, la loro tecnica e il loro sapere, che deve intrecciarsi con la fantasia, con l’estro, con quegli elementi irrazionali che modificano e arricchiscono il corpus razionale presentandolo in altre vesti, totalmente nuovo e inaudito. Quella fantasia, quella grossa dose di immaginazione ha a che fare con la nostra vita, le nostre emozioni e la nostra storia. In breve con il nostro essere, frutto di relazioni e di esperienze, di sapere extramusicale e di ricordi.

Ecco perché non basta studiare correttamente (se mai ci fosse un unico metodo corretto) per improvvisare. Perché l’atto creativo è strettamente intrecciato al nostro io, e comporta una quota di irrazionale che non possiamo né sappiamo (e né dovremmo, aggiungerei) predeterminare, pena l’inefficacia della nostra improvvisazione. Cionondimeno lo studio è indispensabile, è l’acquisizione di materiale, di linguaggio, di parole che ci permettono di costruire un’improvvisazione.

Possiamo definire, quindi, l’improvvisazione musicale come composizione istantanea, o estemporanea. Questa composizione è un insieme di atti creativi, cioè di azioni che producono qualcosa che prima non c’era. È ovvio che l’insieme di atti che produciamo mentre improvvisiamo non ha nessuna possibilità di correzione né di controllo delle fonti, oppure di ripensamenti e aggiustamenti vari. Quello che creiamo è immediatamente a disposizione di chi ascolta e noi non possiamo far altro che assistere a ciò che abbiamo prodotto senza poter interferire, vederlo andare via subito sostituito da qualcos’altro che noi stessi creiamo.

A questo va aggiunta un’ulteriore, fondamentale, osservazione: la musica è un’arte di condivisione, di creazione collettiva. La nostra improvvisazione, frutto di razionalità e irrazionalità, di saperi ed emozioni, di vissuti, si deve necessariamente rapportare, intrecciare, ad altri vissuti, ad altre razionalità e irrazionalità. Istantaneamente. Dobbiamo creare mondi inauditi insieme ad altri musicisti nello stesso tempo, senza poter delineare preventivamente un quadro d’accordo, un sistema di funzionamento. O meglio, spesso questa intesa esiste, anche se non pienamente palesata o organizzata.

E questo ci porta alle differenti modalità improvvisative.

Derek Bailey, storico chitarrista e improvvisatore inglese, suddivide l’improvvisazione in due grandi settori: quella idiomatica e quella non idiomatica.

Iniziamo dalla prima. L’idioma è un linguaggio proprio di un popolo, o di una regione. O, nel nostro caso, di un genere musicale.

Coloro che improvvisano in ambito rock devono utilizzare un linguaggio che è il frutto, il prodotto storico, culturale e sociale di quella musica, fatto di determinate sonorità, di particolari scale e accordi, di riferimenti storici chiari, di un immaginario condiviso dalla propria tribù. E questo vale, ovviamente, anche per la musica indiana, ricca di improvvisazione, così come di quella barocca e, infine, di quella jazz.

Tutte queste musiche (e anche altre, ovviamente) hanno una loro parte improvvisativa, che siano assoli, cadenze o raga. E queste improvvisazioni sono all’interno di questi linguaggi. Per quanto riguarda il jazz, dove l’improvvisazione riveste un ruolo centrale (al contrario per esempio del rock), il linguaggio di riferimento è determinato dall’intera storia di quella musica, fatta di musicisti, dischi, concerti, brani e libri, studi, ascolti. Si arriva così ad un quadro di riferimento che non ha bisogno di essere esplicitato, ma è semplicemente interiorizzato dal musicista jazz che si esprime, e improvvisa, in quell’ambito, con quella pronuncia, utilizzando certi fonemi, prendendo a riferimento brani e strutture pienamente condivise dagli altri musicisti così come dagli ascoltatori.

Questa, per Bailey, è l’improvvisazione idiomatica. Atti creativi, elementi razionali e irrazionali intrecciati al proprio io, in connessione con altri, all’interno di un sistema di regole e riferimenti, musicali e no, storicamente e culturalmente ben definiti.

Cos’è, invece, l’improvvisazione non idiomatica?

Per definirla occorre dare un breve quadro storico. Il jazz, verso la fine degli anni ’50, era al culmine del successo, musica di riferimento principale per l’universo giovanile allora in ascesa, non ancora offuscato dal rock. Eppure, dal punto di vista creativo, si trovava in una fase difficile, stretto tra esasperato virtuosismo e manierismo, imprigionato dentro strutture che portavano ad una riproposizione di stilemi già sentiti e a stasi creative. Davide Sparti, nel suo libro Suoni Inauditi. L’improvvisazione nel jazz e nella vita quotidiana, scrive: “nel 1959 escono tre lavori seminali: Giant Steps di Coltrane[1], Kind Of Blue di Miles Davis e The Shape Of Jazz To Come di Ornette Coleman, tre dischi che finiranno per trasformare l’estetica musicale del jazz. In essi si avverte la dissoluzione dello schema convenzionalmente basato sulla song e la sostituzione di patterns metrici con processi poliritmici, e dunque non più fondate sulla struttura tema/ponte/tema. Non solo: l’improvvisazione collettiva rimette in discussione anche la gerarchia fra strumenti e ruoli”.

È come se il quadro di riferimento si espandesse, liberato da alcune regole e riferimenti che, storicamente, avevano permesso un certo sviluppo del jazz. Allo stesso tempo, anche in ambito accademico/contemporaneo, si sviluppa un approccio che rompe con le rigidità compositive, iniziando ad utilizzare elementi aleatori e improvvisativi.

L’improvvisazione libera, o musica creativa, il nome adottato per queste pratiche non idiomatiche, che non fanno riferimento formalmente al jazz o alla musica contemporanea ma traggono spunti e insegnamenti da ambedue, porta la composizione istantanea al suo massimo livello di sviluppo.

Non ci sono forme determinate da rispettare, non un linguaggio, un idioma particolare al quale attenersi, i ruoli degli strumenti sono paritari senza più funzioni prestabilite, il dialogo e la costruzione di relazioni tra musicisti diventa la cornice entro la quale si svolgono le improvvisazioni. Ovviamente, dopo molti anni, la stessa improvvisazione libera è diventata un idioma, un tipo di linguaggio musicale abbastanza riconoscibile e, incredibile a dirsi, con delle regole, seppur vaghe, da rispettare o quantomeno seguire.

Ma la possibilità di liberarsi da griglie formali, anche se non completamente, determina un più intenso e rilevante intreccio di relazioni tra i musicisti, alla ricerca continua di differenti identità in relazione all’atto improvvisativo innescato autonomamente e/o in relazione agli altri atti. Per Wadada Leo Smith, trombettista e improvvisatore afroamericano, “ciò che si richiede è che il nuovo improvvisatore creativo possieda un’assoluta abilità nell’organizzare istantaneamente suono, silenzio e ritmo grazie alla propria intelligenza creativa. Così ad essere tirata in ballo è tutta la sua esperienza di vita, comprese le sue capacità logiche e la struttura stessa della sua esistenza psicologica”.

La narrazione della propria vita è sottoposta a continue sollecitazioni di altre narrazioni e costretta/indotta a mutare identità istantaneamente, senza dover necessariamente rispettare forme, regole e riferimenti precedentemente costituiti. L’improvvisatore creativo è permeato continuativamente dal dialogo relazionale con gli altri musicisti, in una sorta di call and response libero e intenso che comporta la ricerca di un contatto immediato e la possibilità, il bisogno o l’obbligo di cambiare i propri assunti, di improvvisare, per l’appunto, nuovi percorsi musicali, o di vita.

Da questo punto di vista, tornando a Davide Sparti, “la relazionalità è la base, non l’identità”.

Note Finali

L’improvvisazione è la creazione di nuovi universi sonori che incidono e determinano i nostri percorsi di vita. Improvvisare è un atto generativo di narrazioni inaspettate e inaudite. È convivere con l’ignoto, con l’imprevedibile, con il senso mutevole della nostra identità e della sua trasformazione.

In questo quadro l’improvvisazione libera è improvvisazione allo stato puro, libera da particolari condizioni storiche e/o parametri normativi, in cui la creazione istantanea può affermarsi pienamente.

La ricerca di nuovi percorsi, di risposte inattese a inattesi e particolari eventi, portano l’improvvisatore sempre ai confini con l’inaudito, in cerca di itinerari sconosciuti.

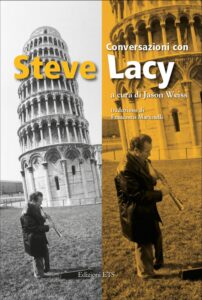

Concludiamo con le parole del sassofonista americano Steve Lacy, che delineano con assoluta chiarezza il significato profondo dell’improvvisare.

“Sono attratto dall’improvvisazione per via di qualcosa che, a mio avviso, ha grande importanza. Si tratta di una freschezza, di una qualità particolare, che si può ottenere solo improvvisando; qualcosa che sfugge alla scrittura.

Ha qualcosa a che fare con l’idea di limite. Stare sempre sul confine con l’ignoto, pronti al salto. E quando si parte, dietro ci son tutti gli anni di preparazione e si è ricchi della propria sensibilità ma è sempre un salto nell’ignoto. Ci sono gli strumenti che si sono preparati ma è sempre un salto nell’ignoto.

Se con quel salto si trova qualcosa, allora quello ha per me un valore più grande di qualsiasi cosa si possa preparare, specie per come ti può condurre sul limite.

Quello, a mio avviso, è il posto della musica; sul limite tra il noto e l’ignoto, ed è verso l’ignoto che bisogna spingerla, sempre, altrimenti è la sua morte, e la nostra”.

[1] NdA: Giant Steps viene registrato a maggio e a dicembre del 1959 e pubblicato dalla casa discografica Atlantic nel febbraio del 1960.